· 在留资格编

-「在留資格」に関する説明

-ビザと在留資格の違い ●

-日本のビザの種類

-在留資格の種類

-在留資格認定証明書申請書とは

-在留資格認定証明書を取得の流れ

·帰化:永住許可と帰化

–日本において永住許可を取得することのメリット

–日本における永久居留許可の申請方法 ●

–日本国籍を取得する方法

–帰化の条件

–帰化申請の方法

·経営管理 在留資格編

–「経営·管理」在留資格とは?

–「経営·管理」在留資格の申請条件

–「経営·管理」在留資格の申請手続き

–「経営·管理」の在留資格に関する誤解と注意事項

–60歳以上/2人で共同経営

·高度専門職在留資格編

–高度専門職在留資格とは

-「高度専門職」在留資格を取得できるのか?

-「高度専門職」の在留資格を取得する方法

-高度専門職申請に関する情報

ビザは日本への入国に必要なものであり、観光客以外の外国人は、原則として日本訪問の前にビザを取得しなければなりません。日本の中長期ビザとは、入国前に日本の領事館から発行され、日本に長期間(一般的に3ヶ月以上)滞在するための入国許可を指します。日本で中長期ビザを取得したい場合、最も重要なのはまず在留資格を取得することです。日本で働いたり事業を行う外国人は、入国管理局に必要な資料を準備し、申請手続きを経て在留資格認定証明書を取得し、海外の日本領事館でビザを取得してから日本に来ます。

しかし、日本での中長期滞在の在留資格は「ビザ」と言われることが多く、例えば「技術・人文知識・国際業務」「法律会計」「技能」などの職種に関連する在留資格が「就労ビザ」と呼ばれていますが、これは正式な名称ではありません。多くの移民仲介代理機関は依頼者とのコミュニケーションを容易にするためにビザと在留資格を混同することがありますが、ビザと在留資格の違いを明確にすることは重要だと考えています。

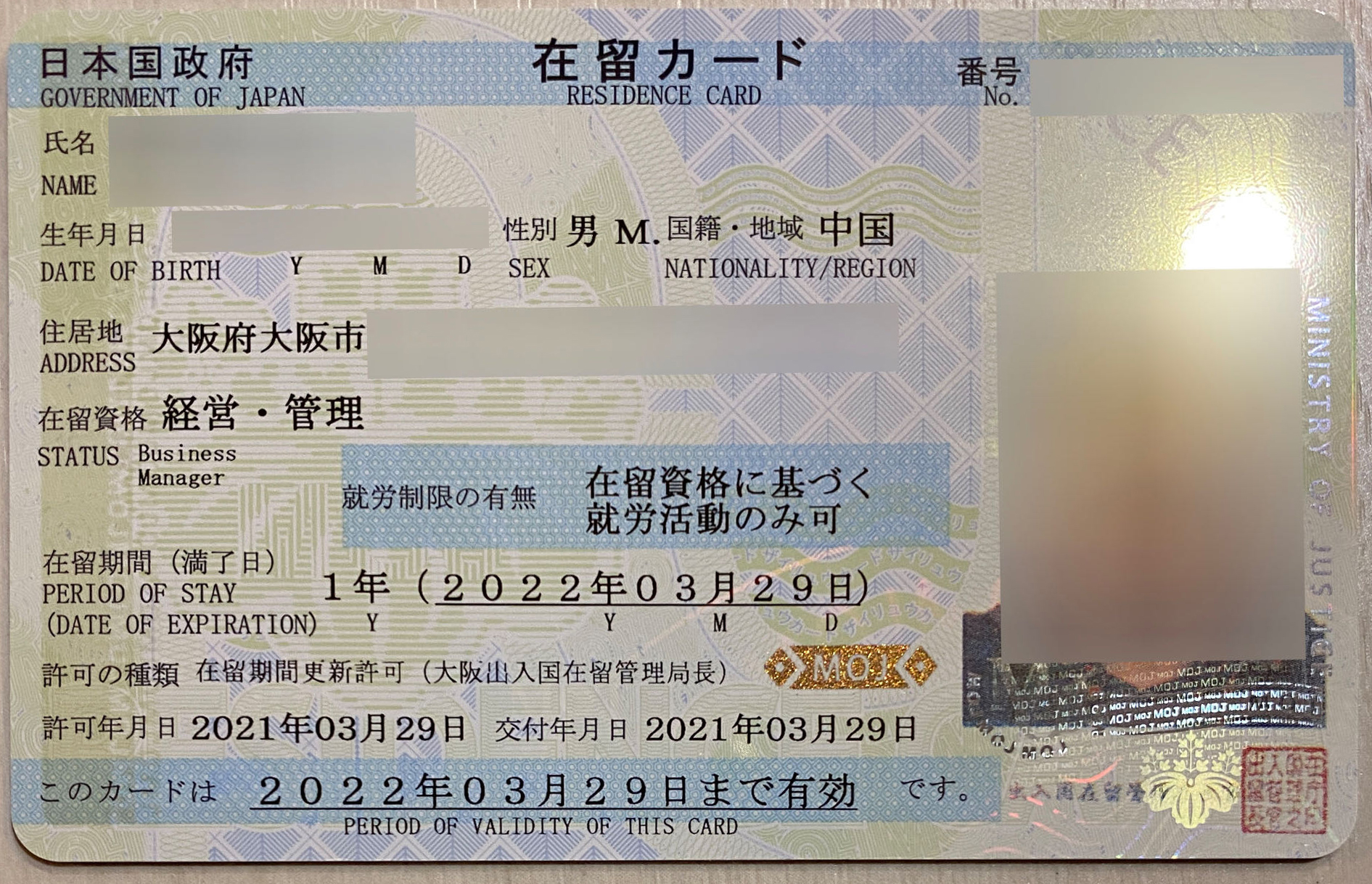

在留カードは在留資格の許可とともに発行されるカードで、発行元は入国管理局です。カードには、本人の名前、生年月日、性別、国籍、住居地などの情報、日本での在留資格の種類、在留期限、在留期間、就労の可否などが記載されています。これは外国人が日本での「身分証明書」として使用するものです。在留資格を更新または変更した場合、新しい在留カードが発行されます(以下の例参照)。

日本のビザの種類は、主に働くことや長期滞在を目的としたビザ6種類に分類されます。「就業(外務省ウェブサイトより)ビザ」「高度専門職ビザ」「起業ビザ」「一般ビザ(状況によっては資格外活動許可を取得して日本で働くことができる場合もある)」「公用ビザ」「外交ビザ」です。短期滞在を目的とし、日本で働けないビザは4種類に分類されます。「観光ビザ」「通過ビザ」「短期滞在ビザ」「医療滞在ビザ」です。さらに、「特定ビザ」に関しては、日本での就労の可否は個別の状況によって異なります。

ビザは、原則として発行日の翌日から3ヶ月間有効です。

注意すべき点は、必ずビザの有効期間内に入国することです。1回限り有効なビザを使用して入国した場合、1回の入国をもってビザは無効になります。また、複次ビザで入国回数が残っていたとしても、有効期間が過ぎた場合はビザは失効します。

在留資格は、外国人が日本に来た後の居住、就労、生活などの活動を分類するための許可です。在留資格を取得できるかどうかは、法務大臣の裁定と判断に基づきます。入国管理局の公式サイトでは、在留資格の種類やそれぞれの在留資格で行える活動、申請対象者、在留期間などが公開されていますが、法務大臣がどのように判断を行うかについての詳細な説明はありません。そのため、行政書士に申請代行を依頼し、関連資料の追加を相談したり、準備を依頼することは、在留資格取得の可能性を高める方法の一つです。

以下の内容は、入国及び在留資格の審査に関与する職員が特に留意するポイントです。

これらを理解することで、在留資格を申請する際の重要な要点をより明確に把握することができます。

① 在留資格の活動範囲及び入国許可基準についての理解

各在留資格の申請者が日本滞在中にどのような活動を行えるのか、その活動内容が日本にどのような利益をもたらすのかが、審査時の判断基準となることが多いです。

②正確な事実認定

入国および在留資格の審査に関与する職員は、各申請内容に基づいて事実認定を行います。ここで留意すべき点は「申請者が立証責任を負う」ということです。

立証責任とは、申請者が申請内容の事実であり絶対に真実であることを証明する必要があることを指します(誤った内容が証明される場合もあります)。審査官が申請者の提出した内容が真実であるかどうかを判断できない場合、入国管理局は申請者に対し、内容の真実性を証明するための追加資料の提出を求めます。

③認定された事実と法律及び規則との照会

審査結果は必ず事実に基づき、法律及び規則に従って判断されます。

④適切な裁量処理

法律や規則に基づいて判断できない場合には、社会常識や社会経験などに基づいて裁量処理が行われることもあります。

⑤申請手続き

「行政運営の公正・公平および透明性を確保する」ため、在留資格の申請手続きが制度化されています。

申請者は、上述の5つのポイントを十分に理解するとともに、法律や規則についても正しく理解する必要があります。申請が拒否されないようにするためには、正確で厳格な申請方法を心得るすることが重要です。

在留資格は、種類に応じて「就労が許可される在留資格」、「身分・地位に基づく在留資格」、「就労が許可されない在留資格」の3つに分類されます。特に注意が必要なのは、多くの移民仲介業者が「就労が許可される在留資格」を「就労ビザ」と総称し、「在留資格」と「ビザ」を直接同一視することですが、実際には両者の間には違いがあります。

就労が許可される在留資格には「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「介護」、「技能実習」、「特定技能」、及び「高度専門職」が含まれます。これらの在留資格は、申請者の希望に応じて自由に選択することはできず、申請者が持つスキルや学歴、業務内容などを総合的に考慮して、最も適した在留資格を選ぶ必要があります。

一般の企業にとって、システムエンジニア、機械設計技師、翻訳、海外業務、語学教師などの職業に必要な「技術・人文知識・国際業務」は、最も申請数の多い在留資格です。また、ワーキングホリデービザの形で日本に入国する外国人も就労資格を持っています。ワーキングホリデーで必要とされる在留資格は「特定活動」です。

就労が許可される在留資格は一般的に「就労ビザ」と総称され、主に就労を目的とした在留資格を指します。

「就労ビザ」を持つ者は、その業務内容が就労ビザで定められた職種の範囲内でなければならず、規定された範囲外の業務を行うことは禁止されています。したがって、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ者は、「技術・人文知識・国際業務」の範囲内でのみ就労が認められ、許可なくその他の業務に従事することは禁止されています。

身分・地位に基づく在留資格には、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「永住者」「定住者」が含まれます。

これらの在留資格を持つ人々の滞在目的は就労ではなく、結婚や長期間の日本での生活を理由として許可される在留資格です。

「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」は、日本人または永住者の配偶者やその子などが申請できる在留資格です。永住者の申請はより厳格であり、原則として日本に10年以上居住する必要があります(個別の状況によって異なる場合があります)。そのため、実際に申請を行う際には、申請者自身が入国管理局に状況を説明し、指示に従うこと、または行政書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

申請者が入国管理局に相談する利点は、最も信頼できる情報や関連の指針を得られることです。しかし、その内容は基本的なものに限られ、どの追加資料を提出すれば申請者にとってより有利になるかといった具体的な指導を受けることは難しい場合があります。行政書士や弁護士に相談することで、時間を節約できるだけでなく、申請者に有利な情報や、ビザ申請に必要な資料の収集方法についても具体的なアドバイスを受けることができます。

入国管理局の在留資格の許可・不許可については統一された判断基準がなく、個々の状況に応じて検討されます。そのため、身分・地位に基づく在留資格を申請する際には、個人の状況によって必要な書類が異なる可能性があることに十分注意してください。

就労が許可されていない在留資格には、「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」などがあります。

これらの在留資格は、就労を目的として日本に滞在するものではないため、原則として就労は認められていません。

例外として、外国人が日本での生活費を補う必要がある場合、「資格外活動許可」を取得すれば、日本でのアルバイトが可能になります。ただし、これらの在留資格の本来の目的は就労ではないため、既存の在留資格の目的に支障をきたさない範囲内で、規定された条件のもとでのみアルバイトを行うことが許可されます。

例えば、「留学」の在留資格で来日した外国人の本来の目的は「学ぶこと」です。アルバイトが学業に影響を与えない範囲であれば認められています。なお、労働時間は週28時間以内に制限されています。

これらの制限を違反すると、将来的に就労が許可される在留資格を取得できなくなる可能性があるため、十分に注意してください。

日本において、申請者の家族または受け入れ企業が、申請者の居住地または受け入れ企業所在地を管轄する入国管理局に対して在留資格認定証明書の発行をします。発行された在留資格認定証明書は、海外に居住する申請者に送付されます。申請者は、在留資格認定証明書を在外大使館又は領事館に持参し、ビザの申請を行います。

STEP.1 必要な書類を収集し、申請書を作成する

STEP.2 入国管理局に申請する;標準処理期間は1〜3ヶ月

STEP.3 在留資格認定証明書の交付

STEP.4 在留資格認定証明書を申請者に送付する

STEP.5 在外大使館又は領事館にビザを申請する;標準処理時間は1〜2週間

STEP.6 ビザの発行:ビザは在外大使館又は領事館で発行される

STEP.7 日本に入国する

重要な注意点:状況によっては、入国管理局の審査時間が6ヶ月を超えることがあります。

在留資格認定証明書の有効期限は3ヶ月です。ビザ取得後、有効期限内に日本に入国してください。

在留資格認定証明書を取得しても、在外大使館や領事館がビザを発行できない場合があります。これは、在留資格認定証明書の発行機関(法務省入国管理局)とビザ審査機関(外務省駐外使領館)が異なるため、判断に違いが生じる可能性があるためです。

永住許可と帰化

日本において永住許可を取得することのメリット

日本で永住許可を取得すると、在留期間が無制限になり、在留資格の更新が不要になります。活動内容には制限がなく、自由に職業を選択できます。社会生活における信用度も増し、、住宅ローンを取得しやすくなります。永住者の配偶者や子どもが将来において永住許可申請をする場合には、要件が緩和されます

永住許可の申請とは、在留資格を持つ外国人が在留活動や在留期間の制限を受けず、安定した身分で日本に永住できるようにする手続きです。行政書士事務所は、申請に関する助言や、提出書類の確認、準備、提出等のサポートを行うことができます。

申請条件は以下の通りです:

素行が善良で、、法律を遵守し、日常生活において社会的批判の対象とならない生活を送っていること。自立して生活できるだけの資産やスキルを持ち、公共の負担とならず、自身の資産やスキルに基づいて将来的に安定した生活が期待できること。

原則として、日本に10年以上連続して居住している必要があります。

ただし、その期間中、申請者は就労資格または居住資格(「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」など)で日本に5年以上連続して居住している必要があります(高度専門職在留資格を除く)。

申請者は罰金または禁錮刑の判決を受けていないこと。納税義務などの公共義務を果たしていること。

現在の在留資格について、申請者は出入国管理及び難民認定法施行規則別表第二で定められた最長在留期間を有していること。

公共衛生の観点から、健康上のリスクがないこと。

*ただし、日本人、永住者、または特別永住者の配偶者や子どもであれば、1と2の条件を満たす必要はありません。また、難民として認定されている場合は、2の条件を満たす必要もありません。

帰化申請とは、外国人が母国の国籍を放棄し、日本国籍を取得する手続きです。帰化が許可されると、日本国民となり、永住者のような制限(再入国手続き、在留カードの更新)がなくなり、日本人として選挙権を持つことができます。しかし、一般的な在留資格手続きと比べて、帰化申請には提出すべき書類や準備する資料がはるかに多く、申請後には法務局での複数回の面接が必要となります。審査期間は約6ヶ月ですが、場合によっては1年以上かかることもあります。

国籍法第五条により、法務大臣は以下の条件を満たさなければ、その帰化を許可することができない:

一、日本に5年以上居住していること。

二、18以上であり、自国の法律に基づく行為能力を有すること。

三、素行が善良であること。

四、自己または生活を共にする。

五、無国籍、又は日本国籍を取得することにより現に有する国籍を喪失するに至ること。

六、日本国憲法施行以降、暴力によって日本国憲法やその基で成立した政府を破壊しようとしたことがなく、また、そのような企図や主張をする政党やその他の団体を結成または加入したことがないこと。

例外1(国籍法第6条)

以下の者については、帰化条件の六項目より、国籍法第5条第1項第1号(日本に5年以上連続して居住すること)の条件を満たさなくても、法務大臣の判断により入籍が許可される場合があります。

① 元日本国民の子(養子を除く)で、日本に住所又は所を3年以上有する者

② 日本で出生し、日本に住所又は居所を3年以上有する者

③ 日本で出生した者の父または母(養父母を除く)が日本で出生した者で、日本に住所又は居所を3年以上有する者

④ 日本に10年以上連続して居住している者

例外2(国籍法第7条)

以下の日本人の配偶者については、帰化条件の六項目(国籍法第5条)のうち(一)および(二)の条件が緩和されます。

① 日本人の配偶者で、日本に住所または居所を3年以上有し、現在も日本に住所を有する外国人

② 日本人の配偶者で、結婚から3年以上経過し、日本に1年以上住所を有する外国人

例外3(国籍法第8条)

以下の者については、入籍条件の六項目(国籍法第5条)のうち(一)、(二)、(四)の条件を満たしていなくても、法務大臣が帰化を許可することができます。

① 日本に住所を有する日本国民の子(養子を除く)

② 日本に住所を有し、1年以上居住している日本国民の養子であり、養子縁組時に本国の法律に基づき未成年であった者

③ 日本国籍を喪失した者(帰化により日本国籍を取得後に喪失した者を除く)で、日本に住所を有する者

④ 日本で出生し、出生時より無国籍者であり、その後3年以上日本に居住している者

帰化を希望する者は、自身の居住地を管轄する法務局に申請を行う必要があります。申請者が15歳未満の場合、親または法定代理人が申請を行わなければなりません。

*家族が同時に申請する場合は、主な家族成員の住所地を管轄する法務局に一括で申請することができます。

通常の在留資格申請手続きとは異なり、帰化申請は行政書士や弁護士が代行することはできません。ただし、行政書士事務所では申請のアドバイスや書類の準備をサポートすることが可能です。

在留資格編

日本での仕事がない場合、または起業を通じて永住許可や帰化を申請したい場合はどうすればよいか?

留学や就職を考えていない場合、日本で会社を設立することで「経営・管理」の在留資格を取得することが可能です。この方法で日本に滞在し、必要な年数を満たせば、永住許可を申請することができます。申請者本人が日本で生活し、経営活動を行うことができるだけでなく、配偶者や子どもなどの家族も「家族滞在」の在留資格を取得することで、日本で長期滞在することが可能です。この方法は、一定の起業・経営経験がある人や、起業の意思を持ち、一定の資産を蓄えている人に適しています。(現在の要件では、最低でも約25万元(約500万円)の出資が必要とされています。)

外国人が日本で事業を営む(貿易やその他の商業活動など)場合、「経営・管理」の在留資格を取得する必要があります。「経営管理ビザ」と誤って呼ばれることが多いですが、実際には「在留資格」と「ビザ」は異なります。「経営・管理」は、「日本で貿易やその他の商業活動を行う外国人」に与えられる在留資格です。また、会社の代表取締役(法定代理人)として経営を行うだけでなく、企業の管理職(例えば取締役や総支配人)として勤務する場合も、「経営・管理」の在留資格を取得することが可能です。

「経営・管理」の在留資格は、2014年の入管法改正により、「投資・経営」の在留資格の範囲が拡大されたものです。これにより、従来は外国人起業家向けの「投資・経営」に限定されていたものが、企業が外国人のプロフェッショナルな経営者を採用する際の「経営管理」も対象に追加されました。

分類 | 対象 | 条件 |

経営類 | 自ら会社の事業を経営する起業家 | 会社資本金500万円以上;本人が過去に事業経営を行ったことがあること |

管理類 | 出資しない職業経営者 | 日本の会社に雇用され、企業の役員を務める;3年以上の業務管理経験があること |

「経営・管理」の在留資格を申請するには、申請者が日本で会社を設立することが最も重要な条件 です。入国管理局は、日本での会社経営に関して、投資規模 と事業所に関する2つの要件を定めています。

事業出資規模:入国管理局では、申請者が500万円以上を出資することを求めています。(初回の出資額は最低500万円以上である必要があります。)。

事業所:入国管理局は、会社設立に関して以下の要件を定めています:

単一の経営主体が一定の場所を持つこと、すなわち経済活動を行うために一定のスペースを占有している必要があります。

物資及びサービスの生産または提供:従業員と設備を有し、事業が継続して運営されること。

日本人(日本国籍を有する者)が日本で会社を設立する際には、バーチャルオフィスなどを利用して登録することができます。しかし、外国人が日本で起業する場合は、継続的に使用できる実体のあるオフィススペースを確保する必要があります。事業内容については、法律で制限されているものを除き、どのような事業でも行うことができます。また、「経営・管理」の在留資格には学歴の制限はなく、日本語を話せる必要もありません。入国管理局は、主に事業の安定性と継続性を確認します。なお、日本で不動産を購入しても、それだけで直ちに在留資格を取得できるわけではありませんのでご注意ください。

- 持続可能な事業計画の策定と事業概要のまとめ

事業の安定性と継続性が審査されるため、事業全体の概要を記載した書面を提出する必要があります。 会社設立のための事務所の確保

事業所は所有または賃貸のいずれの形態でも構いませんが、原則として住居とは区別された、当該事業目的の事務所の設置が必要です。。賃貸の場合は、まずオフィスを探し、業務環境や設備の配置を行う必要があります。

法人の設立

会社設立には多くの手続きが必要です。例えば、会社の印章の作成、電子定款の作成、定款の認証、日本国内の口座への資本金の振り込みと資本金証明書の提出、法務局への登記申請や税務署への届出などが含まれます。外国人が日本で会社を設立する際には注意すべき点がいくつかありますが、基本的には日本人が会社を設立する場合と大きな違いはありません。必要な許認可及び資格の取得

申請者が許認可を要する事業を行う場合、ビザ申請前に該当する許認可や資格取得する必要があります。例えば、飲食店を開業して「経営・管理」を取得する場合は、飲食店の営業許可が必要です。旅行代理店を運営したい場合も、旅行業登録が必要です。許認可や資格取得が必要な場合は、会社設立段階から前もって準備することをお勧めします。「経営・管理」申請時に必要な資料

「経営・管理」の在留資格を申請する際には、多くの資料を準備する必要があります。申請者の在留資格の種類や居住地(日本在住または海外在住)によって、準備する書類が異なる場合があります。「経営・管理」の申請のためには、以下の書類を取得する必要があります。

• 事業計画書のコピー

• 登記事項証明書のコピー

• 在留資格認定証明書交付申請書およびその他の申請に必要な書類そのほかにも、事前に準備が必要な書類がたくさんあります。

資料の準備には通常1~2ヶ月程度の時間がかかるため、余裕をもって準備に臨むことをおすすめします。入国管理局へ申請を提出

上記の資料が準備できたら、入国管理局に申請します。

誤解1:「経営・管理」はビザではありません。経営・管理在留資格認定証明書を取得することで、日本での中長期在留資格を得ることができます。日本大使館から中長期ビザが発給され、日本の入国管理官による確認後に在留カードが発行されます(在留カードは国人の日本での中長期在留が合法であることを証明するものです)。

誤解2:不動産収入だけでは経営・管理」を取得できるわけではありません。不動産収入は営業外収入とみなされます。

誤解3:経営者本人だけが「経営・管理」を得られるわけではありません。雇用されている場合でも、「経営・管理」を取得することができます(取締役として勤務する場合など)。

注意事項1:事業種類に関する制限

「経営・管理」の在留資格は、原則として従事する事業の種類に制限はありません。ただし、日本の法律や規制を遵守する必要があります。

注意事項2:投資者に関すること

外国人が経営・管理する事業の資金源は、国外でも日本国内でも問題ありません。

注意事項3:営利と非営利に関すること

「経営・管理」在留資格の枠内では、営利事業に限らず、非営利事業も対象となります。

注意事項4:「経営・管理」許可申請に必要な登録に関すること

個人事業主の場合、一般的に登録は必要ありません。

法人(株式会社など)の場合、会社設立自体は登記が必要です。登記手続きは「経営・管理」の在留資格の必要条件ではありませんが、一般的には登記事項証明書が添付されることが求められます。

注意事項5:人数

特定の企業における「経営・管理」の在留資格に対して、日本で生活することができる人数の上限は明確に規定されていません。ただし、在留資格の申請条件を満たさない場合や既存の外国人従業員の在留状況に問題がある場合、申請が却下される可能性があります。関連する業務において適切な人材と人数が確保されているかどうかが審査されます。

注意事項6:事務所(オフィス)の契約

事業所やオフィスの賃貸契約者の名義人を明確にする必要があります。月単位の短期賃貸スペースや移動可能な屋台等の施設の利用については、合理的な理由がない限り申請は認められません。また、住所及び電話番号等を借り受けただけで、実際に経営又は管理を行う場所が存在しない仮想事務所も認められませんのでご注意ください。

自国で経営管理の業務に従事した経験がある場合、たとえ60歳を超えていても日本で起業し、在留許可を得られる可能性があります。

しかし、「退職後に「経営・管理」の在留資格を取得し、日本で生活すること」を目的とする場合、入国管理局の審査は厳しくなります。

当事務所でこれまでに成功した経営・管理在留資格の申請者の中で、申請時の最高年齢は65歳でした。(この申請者は長年の企業経営経験と成功した起業実績を持っており、年齢による審査の難しさはありましたが、最終的に在留資格を取得しました。)当事務所では、申請者の年齢や学歴も重要な審査基準の一つであると考えていますが、それが審査のすべてではありません。

申請成功の鍵は、事業計画書で過去の経営管理経験の詳細、日本で起業する目的、安定的かつ持続的な運営が可能かどうかなどの具体的な状況を詳しく説明できるかどうかです。

2人がそれぞれ500万円を出資し、資本金の合計が1000万円に達しても、同じ会社で2人の「経営・管理」在留資格を取得できるとは限りません。政府機関は、事業規模や実際の経営状況に基づき、会社が本当に2人の経営者を必要としているかどうかを調査します。2人で起業を希望する場合、一方を代表取締役として「経営・管理」在留資格を取得させ、もう一方は「技術・人文知識・国際業務」などの職種の在留資格を取得することを検討できます。

資本金が500万円以上の場合、必ずしも2名以上の従業員を雇用する必要はありません。1人で起業しても「経営・管理」の在留資格を取得できます。ただし、サービス業を営む場合、従業員がいないと非常に不合理に見えることがあります。このような場合、一定の人数の従業員を確保しないと不許可のリスクが生じます。

在留資格編

すでに日本で就職している、または自分で設立した会社の代表取締役として運営している場合、永住権を早く取得する方法はありますか?

「高度専門職(高度人材)」の在留資格を得ることにより、最短1年で永住権を取得できる可能性があります。

2015年4月、日本は新しい「高度専門職」の在留資格(高度人材ポイント制)

を導入しました。高度人材外国人を積極的に受け入れ、新たな雇用需要を創出し、日本経済の成長を促進するために、日本は高度専門職の在留期間に対して「5年」(高度専門職2号に該当する場合は「無期限」)の特別な措置を設け、複数の在留活動を許可する優遇策を実施しています。一般的な在留資格と比較して、以下の7つの優遇措置があります。

高度専門職」在留資格を取得した者は、他の在留資格に比べて永住権(以下「永住許可」)の申請条件が緩和されています。

永住権を取得するためには、原則として日本に10年以上継続して居住する必要があります。しかし、ポイントが70点以上の高度人材外国人は3年以上、80点以上であれば1年以上在留することで永住許可を申請できます。したがって、「高度専門職」は永住許可を取得するための最速の方法とも言えます。

両親の帯同が許可されます。

入管法において、高度専門職を除き、子を帯同できる在留資格は存在しますが、両親を帯同できる在留資格はありません。人道的な理由により特例的に認められる場合もありますが、実際の申請条件は非常に厳しいです。しかし、高度人材外国人またはその配偶者に7歳未満の子がいる場合、高度人材外国人またはその配偶者の両親を日本に呼び寄せることが可能となります。この点を理由に、多くのクライアントが高度専門職の在留資格の取得を目指しています。

家事使用人の帯同を許可

高度人材外国人の世帯年収が1,000万円以上である場合、一定の条件のもとで、母国(自国)で既に雇用している家事使用人を日本に帯同することが可能となります。

また、配偶者が病気などの理由で日常の家事を行えない場合や、13歳未満の子どもがいる場合には、日本入国後に改めて自国(例えば中国)から家事使用人を雇用することも認められています。

在留期間「5年」が付与されます。

高度専門職は、入管法において最長の「5年」の在留期間が一律に付与されます。

配偶の就労

就労ビザを持つ外国人の配偶者は「家族滞在」在留資格を申請できますが、日本での就業には学歴や職歴などに多くの制約があり、週に働ける時間も週28時間以内に制限されています。一方で、「高度専門職」の在留資格を持つ人の配偶者は「家族滞在」在留資格を申請できるだけでなく、「特定活動」在留資格も申請できます。「特定活動」在留資格を取得した場合、学歴や職歴などの条件を満たさなくても、指定された職務に従事でき、勤務時間の制約もありません。

複数の在留活動の許可

他の就労資格では、一つの在留資格の範囲内でのみ活動が認められており、その範囲外の事業を行う場合には「資格外活動許可」を取得する必要があります。しかし、「高度専門職」の在留資格を持つ人は、主たる活動を行うと同時に、それに関連する事業経営活動を行うことも許可されています。

入国及び在留手続きの優先処理

高度人材外国人の入国および在留審査は、他のビザを持つ外国人に比べて優先的に処理されます。具体的には、在留資格認定証明書の申請は、受理後おおよそ10日以内に処理され、在留期間の更新許可申請や在留資格の変更許可申請は、受理後おおよそ5日以内に処理されます。

「高度専門職」は、「高度専門職1号」と「高度専門職2号」の2種類に分かれています。以下では特に「高度専門職1号」について説明します。「高度専門職2号」について詳しく知りたい場合は、行政書士に相談してください。「高度専門職1号」は、活動内容に応じて イ・ロ・ハの3種類に分類されます。

高度専門職1号イ:高度学術研究と呼ばれ、日本の公共機関や民間企業などとの契約に基づいて行われる研究、研究指導または教育活動を指します。具体的には、大学などの教育機関での教育活動や民間企業の研究所での研究活動が含まれます。また、これらの活動に加えて、教育と研究の成果を活用して事業を設立し、自ら経営活動を行うことも可能です。

高度専門職1号ロ:高度専門・技術と呼ばれ、日本の公共機関や民間企業などとの契約に基づく、自然科学または人文科学分野の知識や技術業務に関する活動を指します。具体的には、所属企業において技術者として製品開発業務に従事する活動や、企画立案業務、ITエンジニアなどの専門的な職業が該当します。

高度専門職1号ハ:高度経営・管理と呼ばれ、日本の公共機関や民間企業における事業の経営や管理活動を指します。具体的には、会社の経営や弁護士事務所、税理士事務所などの経営や管理活動が含まれます。

ポイントは、主に申請者の学歴、職歴、年収、年齢、および追加項目に基づいて計算されます。70点以上で、高度人材ビザを申請することができます。

「高度専門職」を取得するための条件として、高度専門職1号または2号に対応する活動を行う必要があります。さらに、「ポイント計算」によって規定の点数を満たす必要があり、これを「高度人材ポイント制」と呼びます。「学歴」、「職歴」、「年収」などの各項目の合計得点が一定の点数(70点)を超えると、「高度専門職」在留資格が付与されます。公式情報は、リンク内の表または「ポイント計算表」とGoogle検索することで、日本法務省のウェブサイトから取得できます。

https://www.moj.go.jp/isa/content/930001657.pdf

表の各項条件を以下のように簡略化しました。これにより、自分のポイントを迅速に予測できるようになります。「ポイントが70点以上」または「70点に近い」と考える場合は、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

日本の勤務先企業が準備する必要がある資料:

勤務先企業の法人登記簿謄本(直近3ヶ月以内に取得したもの)

勤務先企業の決算報告書(貸借対照表、損益計算書)【すでに決算を終えている場合】

勤務先企業の開業届出書(給与支払い事務所の申告書、源泉所得税納付特例の申告書)【設立したばかりで決算が未了の場合】

勤務先企業の状況説明書(業務内容、従業員数などを含む)

勤務先企業の外国人従業員名簿

取締役報酬に関する株主決議の議事録(報酬など)、雇用契約書(業務内容、雇用契約期間、報酬基準などを明記)

【経営の場合】

事業計画書(申請者の事業の動機、目的、事業内容、営業予測およびその実現可能性)

【就の場合】

雇用理由書(雇用の必要性および具体的な業務内容を明記)

よくある質問と回答

日本でのの中長期在留資格の取得には、どのくらいの時間がかかりますか?

申請手続きの内容によって所要時間は異なりますが、一般的には、すでに日本での事業を開始している場合、在留資格申請資料の準備には約1ヶ月かかります。入国管理局に申請を提出し、審査には1~2か月ほど要します。日本での会社設立プロセスはそれほど複雑ではなく、事業計画書の準備から会社設立までに約1ヶ月程度で完了します。したがって、申請の4~6か月前からの準備を始めることをお勧めします。

当事務所では、クライアントと事前に事業計画や申請者の具体的な条件について十分に相談し、入国管理局の要件を満たし、かつ事業計画が合理的であると確認できた場合のみ、申請手続きをお引き受けしています。なお、当事務所では条件を満たしていない方に対しては、申請前に明確に問題点やリスクをお伝えし、無理に申請を勧めることは行いません。